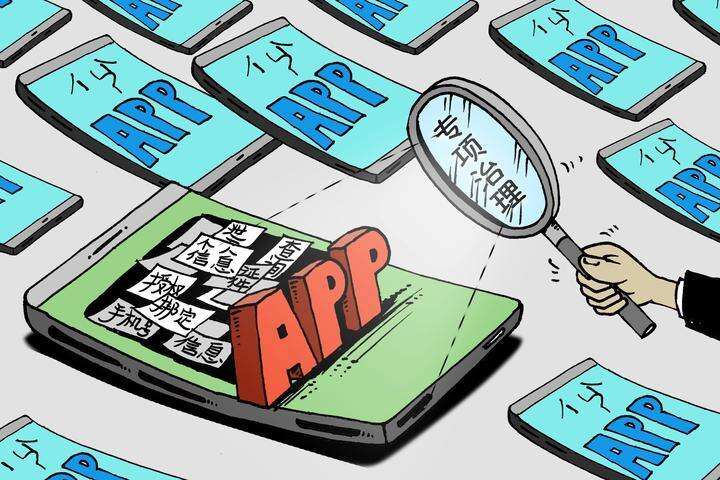

App泄露个人信息当严查

移动互联时代,不同类型的App层出不穷,满足了消费者多种多样的网络服务需求。但是在提供便利的同时,也带来了个人信息泄露的巨大风险。近期,国家网信办针对用户反映强烈的App未公开收集使用规则、未按法律规定提供删除或更正个人信息功能等问题,依法依规查处“开个密室馆”等82款违法违规App。

个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,其中包括电话号码。根据网络安全法的规定,网络运营者提供服务应当要求用户提供真实身份信息。用户不提供真实身份信息的,网络运营者不得为其提供相关服务。一般来说,绝大部分App采用的是手机号实名验证,这意味着掌握了个人的手机号就可以通过该手机号在不同App上的内容了解号码主人的面貌。

个人信息泄露的风险有很多,比如跨国网络电子诈骗。而一些违规收集个人信息的App就可能为这些诈骗分子源源不断地提供潜在受害者个人信息。从反诈工作的角度而言,大力加强个人信息合规监管也是从源头降低电诈受害者的几率。

从国家网信办公布的处罚名单看,严重违规到需要下架处理的App只有4个,其余78款App需要整改的问题集中在“未按法律规定提供删除或更正个人信息功能”,直白一点来说,就是账户注销难。注销账户,用个人信息保护法的规定来说,是处理个人信息需要得到用户同意,用户有权撤回同意。按照法律要求“个人信息处理者应当提供便捷的撤回同意的方式”,但实际上,不少App都会在这个问题上给用户制造障碍。

毫无疑问,App的私心违反了相关法律法规的规定,同时也提升了个人信息泄露的风险。那些再未被使用的App以及那些已经被删除的App,上面依然有用户的个人信息,由于用户尚未撤回同意,这些App提供方还能继续处理这些个人信息。但App提供方对个人信息的保护真的能令人放心吗?这恐怕要打上一个大大的问号。

当然,个人信息保护不仅仅是政府和企业的责任,法律法规既授予个人在个人信息保护上的诸多权利,也给企业提出了诸多合规的要求,但是如果在个人信息保护上,个人自身不注重权利的行使,这些保护措施也不能发挥真正的作用。对于用户而言,应增强个人信息保护意识,谨慎授权App获取个人信息,定期检查个人信息的使用情况,对于不再使用的App也不要一删了之,而应先注销账户,别让自己的个人信息在僵尸App上“裸奔”。